魏 彧 刘一欧

摘 要:2018年我国老年抚养比高达16.8%,在老龄化日趋严重和世界经贸格局深刻变化背景下,本文从理论层面分析了人口老龄化对制造业发展的影响机理,然后基于2004-2018年西部地区省级层面数据,构建中介效应模型实证考察人口老龄化对西部地区制造业的影响,以及对西南与西北地区制造业影响的异质性。结果表明,人口老龄化程度提高会对西部地区制造业发展产生不利影响,但同时也可以通过提高人力资本积累水平,降低老龄化对西部地区制造业发展的负面影响。分区域进一步研究表明,人口老龄化对西部地区制造业的影响,主要是通过对西南地区制造业发展的负面效应而产生作用,对西北地区制造业发展影响并不显著。

关键词:人口老龄化 西部地区 制造业

一、引言

21世纪以来,我国人口结构老龄化趋势加剧,老年抚养比从2000年的9.9%急速上升到2018年的16.8%,根据联合国发布的《世界人口展望2019》(World Population Prospects 2019)报告,2035年我国老年人口规模预计超过4亿,2055年达到峰值4.88亿,老年人口占比35.6%。人口老龄化无疑会对我国经济发展,产业结构升级产生巨大影响。一方面,老年人口增加会直接减少适龄劳动人口,提高企业劳动力成本。增加医疗保健、公共服务、社会福利等支出。另一方面,老龄化对劳动数量和人力资本的影响,会作用于一个地区的产业结构,影响经济

发展水平(冯月,2019)[1]。现有文献关于人口老龄化对我国制造业发展影响的分析还比较少,结合人口老龄化对我国产业升级效应的影响,目前主要有以下两种观点。

第一,人口老龄化对我国制造业发展有促进作用。老龄化对制造业的促进作用主要通过以下几个方面:一是人口老龄化使得人们预期寿命延长,这一方面增加了教育投资收入的终身现值,使得人们更愿意学习深造和教育培训;另一方面有利于激发年轻人与老年人的创新动力,最终人力资本积累水平提高,有利于提升制造业劳动生产效率(赵昕东,刘成坤,2019;汪伟等,2015; Lancia和Parolo,2012;杨雪,侯力,2011) [2] -[5]。二是日趋严重的老龄化使整个社会人口结构改变,不同年龄的人口消费习惯各有特点,老年人口增多使得与之相关的老年人消费需求增加,会萌发与促进“银发经济”相关产业的发展(汪伟等,2015;Ehrenhard等,2014[6];陈卫民和施美程,2013[7])。三是人口老龄化使得适龄劳动力供给减少,劳动力数量变化“倒逼”企业使用更多的资本和技术来替代劳动,以应对劳动力成本上升,从而推动产业升级(赵昕东,刘成坤,2019;阳立高等,2017 [8];汪伟等,2015)。

第二,人口老龄化对我国制造业发展有阻碍作用。国内外学者从不同地区,不同角度,实证分析了人口老龄化对产业发展的影响,部分学者得到老龄化会阻碍制造业发展的结论(卓乘风,邓峰,2018 [9];阳立高等,2017;易昕,2015[10];Siliverstovs,2011[11])。全球层面,Siliverstovs利用54个国家1970-2004年数据,研究人口老龄化对整个经济就业结构的影响,结果表明老龄化对农业、制造业、建筑业、采矿业的就业份额有显著负效应,对社区服务、个人护理服务以及金融业就业份额有正效应。国内方面,卓乘风,邓峰(2018)利用2003-2015年省级面板数据,考察了人口老龄化对产业结构升级影响,研究表明人口老龄化对全国和西部地区产业结构升级有阻碍作用。阳立高(2017)分析了劳动力数量与质量变化对制造业产业结构的影响,认为劳动力供给结构的老年抚养比与少儿抚养比上升显著抑制了制造业结构合理化与高度化,且老年抚养比的抑制作用明显大于少儿抚养比。易昕(2015)运用系统GMM方法,分析了人口老龄化对产业结构影响,发现老龄化对我国的第一产业和第二产业有着一定程度的抑制效应,对第三产业则有促进作用。

综上,人口老龄化对制造业发展影响尚未形成共识,在老龄化日趋严重和世界经贸格局深刻变化的背景下,我国制造业面临生产成本上升、资源制约加强以及西方发达工业国家推出“再工业化”战略,国外制造业回流的挑战。深入分析人口老龄化对制造业的作用机制,对我国经济顺利实现从高速度增长跨越到高质量发展具有重要的现实意义。我国不同地区之间经济发展水平、产业结构存在巨大差异,已有文献多从国际层面或全国层面分析老龄化对制造业的影响。而较少文献从西部地区探讨人口老龄化对制造业的影响。因此,本文在借鉴已有研究基础上,以西部地区为研究对象分析老龄化对制造业的影响,以及对西南地区与西北地区制造业发展影响的异质性。

二、机制分析

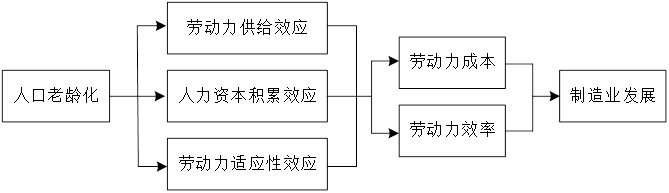

人既是社会财富的创造者,又是产品市场的消费者,人口老龄化主要通过影响劳动力供给、人力资本积累、消费支出等方式影响一个地区的制造业和产业的发展(赵昕东,刘成坤,2019;汪伟等,2015;蔡昉,2012[12];蔡昉,2010[13]; Roger和Wasmer,2011[14];Verhaeghen和Salthouse,1997[15])。具体如图1所示。

图1 人口老龄化对制造业发展影响的传导机制

(1)劳动力供给效应。根据刘易斯拐点理论,发展中国家经济分为农业经济部门与现代经济部门,农业经济部门劳动生产力极低,隐性失业严重,剩余劳动力丰富,现代经济部门生产效率高,由于两个经济部门存在巨大的效率差距与工资差距,现代经济部门用很低的工资就能吸引大量农村剩余劳动力。在劳动力不断向现代经济部门转移过程中,农业部门的剩余劳动力逐渐减少,人均劳动生产效率提高,现代经济部门与农业经济部门的工资差距缩小。如果现代经济部门的劳动力需求增长超过劳动力供给增长,再吸引劳动力转移会导致工资水平提高。人口老龄化会导致适龄劳动力减少,加速刘易斯拐点的到来,致使人口红利逐渐消失(蔡昉,2010)。改革开放以来,我国经济快速发展的原因之一就是凭借人口红利优势,利用低廉的劳动力成本,东部沿海企业以加工代工方式,发展劳动密集型产业迅速融入全球价值链,成为制造业第一大国。在老龄化背景下,劳动力供给减少会提高劳动力成本,直接增加劳动密集型制造业企业用工成本。

(2)人力资本积累效应。随着人口老龄化加剧,人均预期寿命增加以及工作年限增长,教育收益的终身现值增加,劳动者倾向延长教育年限,增加教育投入,以获得更高的终生收入,由此带动整个社会人力资本水平提高。从现状看,一方面近年来随着我国各级教育普及水平不断提高,以及高等教育的大众化,国民受教育机会已大大增多;另一方面,目前大多家庭仅有一到两个子女,在“优生优育”政策以及重视教育的传统观念影响下,家庭普遍更愿意进行教育投资,加上国民经济水平的逐年提高,子女教育支出经费不断增加。因而整体上,我国受教育年限、人数,以及受教育质量都有大幅上升,人力资本积累水平提高。教育水平提高使劳动力更容易胜任知识密集型与技术密集型企业提供的工作,而不是只能从事简单的劳动密集型工作,这有利于我国制造业产业结构转型升级,此外,更高的教育水平还有利于全社会劳动生产率提高(蔡昉,2012;汪伟等,2015;赵昕,2019)。

(3)劳动力适应性效应。Verhaeghen和Salthouse对154种情景,91项认知能力与不同年龄层关系进行了实验测试,发现尽管很多认知能力50岁以前就开始下降,但是50岁以后,推理能力、快速记忆能力以及情景记忆能力会更加显著下降。Roger和Wasmer研究发现低技能老年人的生产效率是所有研究群体中最低的,用相对生产率/工资率指标衡量,在制造业中,年轻人此指标最高,在服务业与商贸业中,中年人此指标最高。老年人在认知、劳动生产效率方面存在劣势。由此可见,随着人口老龄化的不断加剧,劳动年龄人口老化,劳动生产率会逐渐降低,不利于产业升级(汪伟等,2015)。特别是在中国这样一个快速发展的国家,不同年龄层人群掌握的知识、技能有巨大差异,老年人面对快速变革的社会,日新月异的技术,学习新技能难度很大。加之老年人精神状态、健康状态,学习能力、学习动力不如青年人,他们通过学习转型向知识密集型、技术密集型产业就业非常困难,因而最终整个社会可能存在结构性失业。

综上,人口老龄化会导致劳动力供给数量减少,增加制造业生产成本;人力资本积累水平提高有利于制造业转型升级,提高生产效率;老年人适应性不如年轻人,会降低制造业生产效率。

三、模型构建与说明

1.模型构建

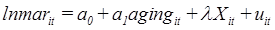

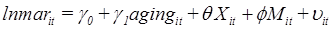

根据上文的分析,人口老龄化通过劳动力供给效应、人力资本积累效应等机制影响制造业发展,为考察这一机制是否对西部地区制造业发展起作用,借鉴Baron和Kenny(1986) [16]的方法,构建包含中介效应的模型如下:

(1)

(1)

(2)

(2)

(3)

(3)

其中i为地区,t为时间。被解释变量lnmar, 为制造业增加值对数值,用来衡量制造业发展水平。aging是本文重点关注的解释变量,即人口老龄化程度,用老年人口抚养比衡量。为准确研究人口老龄化对制造业发展水平的影响,引入控制变量向量Xit,M为中介变量向量,包括劳动力供给与人力资本积累两个变量。分别用城镇单位就业人员对数值与平均受教育年限衡量。借鉴温中麟等(2004) [17]的方法,中介效应的检验过程分为四个步骤:首先,对(1)式进行回归,检验人口老龄化对制造业发展影响是否显著,若显著,则进行下一步。若不显著,则为遮掩效应,终止检验。第二步,对(2)式与(3)式进行回归,若aging与M向量的系数值都显著,则存在中介效应,可进入下一步;若存在不显著系数,则进行第四步sobel检验。第三步,检验(3)式,若aging向量系数值不显著,则存在完全中介效应。若aging向量系数值显著,则只存在部分中介效应。第四步,进行sobel检验,若统计量通过显著性检验,则存在中介效应,返回第三步检验。若不显著,则不存在中介效应。

2.数据来源与变量说明

本文主要研究人口老龄化对西部地区制造业发展的影响,由于2004年执行新的《国民借鉴行业分类》标准,由此样本为2004-2018年西部地区十一个省、自治区、直辖市数据,包含内蒙古自治区、广西壮族自治区、重庆市、四川省、贵州省、云南省、陕西省、甘肃省、青海省、宁夏回族自治区、新疆维吾尔自治区。由于数据缺失严重,西藏自治区予以删除。相关数据由国家统计局官网、《中国工业经济统计年鉴》、《中国统计年鉴》整理而得。

在参考已有的文献基础上,控制变量包括:(1)经济发展水平(lnpgdp)。人均国内生产总值(元/人)对数值。根据“配第-克拉克定理”:随着经济的发展,人均国民收入水平的提高,第一产业国民收入和劳动力的相对比重逐渐下降,第二产业国民收入和劳动力的相对比重上升;经济进一步发展,第三产业国民收入和劳动力的相对比重也开始上升。(2)对外开放程度(lntrd)。经营单位所在地进出口总额(千美元)对数值。张杰(2009)利用中国本土制造业企业数据分析认为,“出口中学习”效应促进了本土制造业企业全要素生产率的提高[18]。屠年松(2019)分析发现贸易自由化能够促进高技术制造业的全球价值链攀升,但是对中技术制造业全球价值链攀升不利[19]。(3)城市化率(urb)。城镇人口占年末常住人口的比重。曾芬钰(2002)研究表明,在产业结构调整过程中,城市化对第一产业的优化作用、对第二产业的提升作用及对第三产业的带动作用十分明显[20]。刘志彪(2010)指出城市化是推动中国产业结构转型的重要途径[21]。(4)基础设施水平(lntrsp)。借鉴刘奕(2017)的方法,采用货运量的对数值衡量[22]。赵昕东(2019)认为一个地区基础设施越完善,产品运输越方便,越有利于产业结构优化升级。(5)市场化水平(mrk)。通常认为市场化程度越高的地区,劳动生产效率越高,越有利于地区产业与经济发展。借鉴韩先锋(2019)的做法,用非国有企业员工占比衡量市场化水平[23]。(6)工业企业固定资产(lncap)与工业企业单位数(lnfirm)是影响制造业发展的要素投入,对制造业增加值有直接影响,将二者纳入制造业发展的控制变量。

具体变量选取与统计性描述如表1所示。从表1可知,西部地区人口老龄化程度波动范围较大,均值为12%,标准差为3%,最小值为7%,最大值为20%。按照联合国的标准,65岁老人占总人口的7%则该地区进入老龄化社会,西部地区已经是老龄化社会。

表1 变量简介与统计性描述

变量 |

含义 |

均值 |

标准差 |

最小值 |

最大值 |

lnmar |

制造业发展水平 |

7.68 |

0.96 |

5.03 |

9.38 |

aging |

人口老龄化程度 |

0.12 |

0.03 |

0.07 |

0.20 |

lnpgdp |

经济发展水平 |

10.01 |

0.64 |

8.37 |

11.19 |

lnfirm |

工业企业单位数 |

8.21 |

0.79 |

6.10 |

9.79 |

lncap |

企业固定资产 |

8.25 |

0.81 |

6.11 |

9.85 |

urb |

城市化率 |

0.45 |

0.09 |

0.27 |

0.69 |

lntrd |

对外开放程度 |

15.92 |

1.24 |

12.93 |

18.36 |

lntrsp |

基础设施水平 |

10.93 |

0.84 |

8.73 |

12.27 |

mrk |

市场化水平 |

0.62 |

0.08 |

0.44 |

0.83 |

lnlabor |

劳动力供给 |

5.53 |

0.73 |

3.85 |

6.74 |

edu |

人力资本积累 |

8.21 |

0.73 |

6.59 |

9.68 |

来源:作者利用stata计算得到。

四、实证结果分析

1.全样本回归结果与分析

样本数据的时间维度大于个体维度,属于长面板模型。长面板时间维度较大,信息较多,随机扰动项可能存在异方差与自相关。经检验,样本存在组内自相关,且不存在组间同期相关,因此采取仅解决组内自相关的FGLS方法估计。回归结果如表2所示。

表2 西部地区全样本回归结果

|

模型1 |

模型2(劳动数量效应) |

模型3(人力资本效应) |

aging |

-0.017*** |

-0.082 |

-0.016*** |

|

(0.006) |

(0.015) |

(0.033) |

控制变量 |

控制 |

控制 |

控制 |

labor |

/ |

-0.099 (0.068) |

/ |

edu |

/ |

/ |

0.011* (0.031) |

中介效应是否存在 |

/ |

否 |

是 |

注:*、**、***分别表示在10%、5%、1%的水平下显著,括号内为标准误。

模型1是根据基准式(1)的回归结果,可以看出人口老龄化对西部地区制造业发展水平有阻碍作用,模型2与模型3结果表明,劳动力数量效应没有通过显著性检,但是人力资本效应是显著的。根据模型3结果,可以看出只存在部分人力资本的中介效应。与预期一致,能够缓解人口老龄化对西部地区制造业发展的负面效应。

具体地,人口老龄化每增加1个单位,西部地区制造业发展水平会降低0.017个单位,老龄化对西部地区制造业发展有阻碍作用,并在1%水平上通过了显著性检验。劳动力数量效应对西部地区制造业发展的影响并不显著,这可能是因为西部地区虽然有人口老龄化加剧趋势,但是西部地区少数民族人口多,且城市化率低于我国其他地区,农村人口占比大,由于民族政策、生育观念、文化风俗、经济发展等影响,西部地区的实际生育率很可能不仅高于我国其他地区,而且高于统计生育率,且农村地区通常剩余劳动力丰富,是城镇就业的蓄水池。此外,根据部分学者的观点(赵昕东,刘成坤,2019;阳立高等,2017;汪伟等,2015),劳动力数量减少“倒逼”企业使用更多的资本和技术来替代劳动,由此推动制造业转型升级。综上,从而部分抵消了劳动力数量减少的负面效应,西部地区劳动力数量效应还未凸显。

人力资本积累效应能够缓解人口老龄化对西部地区制造业发展的负面影响,使得老龄化对西部地区制造业发展水平阻碍作用降低0.001个单位。这与预期相符。但是从具体数值上看,人力资本积累效应的效果还十分有限。这可能与西部地区还处于老龄化的初期阶段有关。此外,西部地区经济发展较为落后,特别是2001年实行西部大开发以前,人均GDP水平明显低于全国平均水平,媒体上也不难见到贫困地区失学儿童的报道,经济水平在一定程度上抑制了西部地区人力资本积累;加上教育投资周期性长,将教育投资变为教育能力,发挥教育的经济效益需要一个很长的时间和过程。这种“滞后”性使得经济与教育条件即使改善,也需要一段时间才能充分发挥作用。

限于篇幅,没有报告控制变量的结果,其中,对外开放程度(trd),基础设施水平(trsp),市场化水平(mrk)对制造业发展效应为正,与预期相符,但是没有通过显著性检验,可能是因为西部地区对外开放水平、基础设施水平、市场化水平还比较低,对当地制造业发展影响较小,因而不够显著。

2.分样本回归结果与分析

将西部地区分为西南、西北地区进一步分析,回归结果如表3所示。其中西南地区包括四川省、贵州省、云南省、重庆直辖市等4个省(区、市)。西北地区包括陕西省、甘肃省、青海省、宁夏回族自治区、新疆维吾尔自治区5个省、自治区。

表3 西部地区分样本回归结果

西南地区 |

西北地区 |

|

模型1 |

模型2(劳动数量) |

模型3(人力资本) |

模型1 |

aging |

-0.041** |

-0.039 |

-0.044** |

0.022 |

|

(0.594) |

(0.027) |

(0.020) |

(0.021) |

控制变量 |

控制 |

控制 |

控制 |

控制 |

labor |

/ |

0.457** |

/ |

/ |

|

(0.253) |

|

|

edu |

/ |

/ |

-0.133*** |

/ |

|

|

(0.050) |

|

是否存在中介效应 |

/ |

否 |

是 |

/ |

注:*、**、***分别表示在10%、5%、1%的水平下显著,括号内为标准误。

从表3看,人口老龄化对西南地区制造业发展有显著阻碍作用,但是对西北地区制造业发展影响并不显著。说明人口老龄化对西部地区制造业发展的影响,主要是通过西南地区起作用。劳动力数量效应与人力资本积累效应对西北地区制造业发展影响也均不显著,因此没有在表3中报告。

具体地看,人口老龄化每增加1个单位,会对西南地区制造业发展产生0.041个单位的负面影响,这与西部地区的全样本结果一致,再次体现人口老龄化是西部地区制造业发展面临的挑战之一。从人力资本积累效应看,西南地区每增加1个单位平均受教育年限,会对西南地区制造业发展带来0.003个单位负面影响。这与全样本结果矛盾,也与通常认为人力资本积累会提高劳动效率,进而促进制造业发展预期不符。这可能是因为近年来西南地区服务业发展势头良好,在国民经济中占比不断提高,传统服务业多为劳动密集型产业,吸纳就业能力强,而且工作时间、环境通常优于制造业。此外,随着西部国际金融中心的建设,渝新欧、蓉新欧的开通,贵州大数据产业的兴起,以知识密集性和高增值性为特点的现代服务业吸引了越来越多的高端人力资本,这或许对西南地区制造业人才吸引产生了挤出效应。

劳动数量效应对西南地区制造业发展影响不显著,这或许与之前提到的西部地区少数民族人口多,农村剩余劳动力丰富相关。此外,老龄化对西北地区制造业发展影响也不显著。这可能除了与西南、西北地区制造业发展水平有差距外,还与两个地区人口结构、老龄化程度存在异质性相关。从人口数量上看,西北地区的省份基本都位于胡焕庸线西北壁,地广人稀。西南地区因为没有包含西藏地区,除部分地区位于胡焕庸线西北壁外,大多都处于胡焕庸线西南壁,人口密度大,总量多。从人口结构上看,结合原始数据可以看出,西南地区人口老龄化程度整体高于西北地区。因此可能由于西北地区人口结构的特点,导致老龄化对人口绝对数量影响较小,进而对当地制造业发展影响不显著。而西南地区老龄化程度更高,人口基数大,老年人口更具规模,会通过劳动力供给、人力资本积累、劳动力适应性等方面影响制造业发展。最后,由于分样本相比全样本,剔除了内蒙古、广西两个省份,这也可能影响了回归结果。

3.稳健性检验

为了考察以上研究结论是否稳健,将制造业增加值对数值替换为第二产业增加值对数值,作为衡量制造业发展水平的指标,再次估计,全样本回归结果如表4所示。从表4可以看出,人口老龄化对西部地区制造业发展有显著阻碍作用,人力资本积累效应能缓解老龄化的负面效应,劳动数量效应对制造业发展影响不显著。这与表1结论一致,说明各模型均是平稳的。同样地,将分样本再次回归,与表2结论一致,因此分样本回归结果也是平稳的,限于篇幅,不再报告分样本检验结果。

表4 西部地区全样本稳健性检验结果

|

模型1 |

模型2(劳动数量效应) |

模型3(人力资本效应) |

aging |

-0.015*** |

|

-0.011 |

|

-0.089** |

|

|

(0.005) |

|

(0.007) |

|

(0.010) |

|

控制变量 |

控制 |

|

控制 |

|

控制 |

|

|

|

|

|

|

|

|

labor |

/ |

|

-0.117 |

|

/ |

|

|

|

|

-0.079 |

|

|

|

edu |

/ |

|

/ |

|

0.015*** |

|

|

|

|

|

|

(0.023) |

|

是否存在中介效应 |

/ |

|

否 |

|

是 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

注:*、**、***分别表示在10%、5%、1%的水平下显著,括号内为标准误。

五、结论与政策启示

本文首先从理论层面分析了人口老龄化对制造业发展水平影响的理论机理,然后基于2004-2018年西部地区省级层面数据,构建中介效应模型对其进行了实证检验。结果表明,人口老龄化程度提高会对西部地区制造业发展产生不利影响,但同时也可以通过提高人力资本积累水平,降低老龄化对西部制造业结构升级的负面效应。分区域进一步研究表明,人口老龄化对西部地区制造业的影响,主要是通过对西南地区制造业发展的影响而产生作用,对西北地区制造业发展影响并不显著。然而人力资本积累水平提高对西南地区制造业发展有微弱的负效应。这可能是西南地区近年来服务业,特别是现代服务业,发展势头良好,对人才吸引力强,从而对制造业产生了挤出效应。为积极应对人口老龄化对西部地区制造业发展的挑战,基于以上研究结果,本文得到如下政策启示:

第一,加大教育投资,促进人力资本积累,提高劳动生产率。人力资本积累水平的提高有利于制造业劳动生产率上升与产业结构升级。西部地区全样本实证分析结果也表明,人力资本积累水平提高能够缓解人口老龄化对制造业发展的不利影响。因此,一方面应继续加大对传统学校教育的投入,为制造业结构转型升级奠定良好的基础。另一方面,制造业结构升级需要“工匠精神”的弘扬,这要求重视工作技能,发展现代职业教育,加强在岗人员的技能培训,提升其技能。只有通过教育观念的培养与学习型社会的建立,将“人口数量”优势转化为“人口质量”优势,才能充分发挥第二次“人口红利”,避免人口老龄化对制造业发展与经济增长的负面效应。

第二,人口老龄化对西部不同地区制造业发展影响不同,要“因地制宜”促进制造业发展。西北地区人口老龄化程度不如西南地区严重,老龄化对制造业发展影响尚不显著,要未雨绸缪,充分挖掘与完善老龄相关的产业。人口老龄化对西南地区制造业有消极影响,但是人口老龄化呈不可逆转趋势,要正视这一事实,充分发挥服务业与制造业之间的联动作用,利用服务业,特别是生产性服务业,促进制造业发展。此外,还应利用区域梯度差异,积极承接东中部地区因产业升级转移到西部的制造业,推动西部地区制造业发展。

第三,树立服务业与制造业融合发展理念。世界各国实践表明服务业与制造业之间存在相互依赖的关系。在全球化大背景下,基于产业链的产品内分工是国际经济与贸易的主要特点,产品制造与服务关系越来越密切,树立两者融合发展理念,推动制造业和服务业深度融合,特别是先进制造业与现代服务业融合发展,有利于推动西部地区制造业发展,应对人口老龄化挑战(郭朝先,2019[23];邓洲,2019[24])。就现阶段而言,西南地区制造业与服务业发展还存在一定挤出效应,未达到融合状态。因此西部地区要充分利用产业互动作用,通过产业集群等方式,促进服务业与制造业的良性发展。

参考文献:

[1]冯月.人口老龄化对西部地区服务业发展的影响研究[J].商业经济研究,2019(06):139-144.

[2]赵昕东,刘成坤.人口老龄化对制造业结构升级的作用机制研究——基于中介效应模型的检验[J].中国软科学,2019(03):153-163.

[3]汪伟,刘玉飞,彭冬冬.人口老龄化的产业结构升级效应研究[J].中国工业经济,2015(11):47-61.

[4]LANCIA F, PRAROLO G. A politico-economic model of aging, technology adoption and growth[J]. Journal of population economics, 2012, 25(3):989-1018.

[5]杨雪,侯力.我国人口老龄化对经济社会的宏观和微观影响研究[J].人口学刊,2011(04):46-53.

[6]EHRENHARD M, KIJL B, NIEUWENHUIS L. Market adoption barriers of multi-stakeholder technology: Smart homes for the aging population[J]. Technological Forecasting and Social Change, 2014, 89:306-315.

[7]陈卫民,施美程.发达国家人口老龄化过程中的产业结构转变[J].南开学报(哲学社会科学版),2013(06):32-41.

[8]阳立高,龚世豪,韩峰.劳动力供给变化对制造业结构优化的影响研究[J].财经研究,2017,43(02):122-134.

[9]卓乘风,邓峰.人口老龄化、区域创新与产业结构升级[J].人口与经济,2018(01):48-60.

[10]易昕.人口老龄化对中国产业结构变化影响研究—基于2000-2012年省级面板数据的实证分析[J].商业经济研究,2015(03):118-120.

[11]SILIVERSTOVS B, KHOLODILIN K A, THIESSEN U. Does aging influence structural change? Evidence from panel data[J]. Economic Systems, 2011, 35(2):0-260.

[12]蔡昉,王美艳.中国人力资本现状管窥——人口红利消失后如何开发增长新源泉[J].人民论坛·学术前沿,2012(04):56-65+71.

[13]蔡昉.人口转变、人口红利与刘易斯转折点[J].经济研究,2010,45(04):4-13.

[14]ROGER M, WASMER M. Heterogeneity Matters: Labor productivity differentiated by age and skills[R]. Institute National de la Statistique et des Etudes Economiques Working Paper, 2011.

[15]VERHAEGHEN P, SALTHOUSE T A. Meta-analyses of age-cognition relations in adulthood: estimates of linear and nonlinear age effects and structural models[J]. Psychological Bulletin, 1997, 122(3):231-249.

[16]BARON R M, KENNY D A. The moderator-mediator variable distinction in social psychological research: Conceptual, strategic, and statistical considerations[J]. Journal of Personality and Social Psychology, 1986, 51:1173-1182.

[17]温忠麟,张雷,侯杰泰. 中介效应检验程序及其应用[J].心理学报,2004,36( 5) : 614-620.

[18]张杰,李勇,刘志彪.出口促进中国企业生产率提高吗?——来自中国本土制造业企业的经验证据:1999~2003[J].管理世界,2009(12):11-26.

[19]屠年松,薛丹青.贸易自由化与中国制造业的全球价值链攀升——基于中国30个省份面板数据的实证研究[J].经济经纬,2019,36(06):70-77.

[20]曾芬钰.城市化与产业结构优化[J].当代经济研究,2002(09):31-36.

[21]刘志彪.以城市化推动产业转型升级——兼论“土地财政”在转型时期的历史作用[J].学术月刊,2010,42(10):65-70.

[22]刘奕,夏杰长,李垚.生产性服务业集聚与制造业升级[J].中国工业经济,2017(07):24-42.

[23]韩先锋,宋文飞,李勃昕.互联网能成为中国区域创新效率提升的新动能吗[J].中国工业经济,2019(07):119-136.

[23]郭朝先.以产业融合推动制造业高质量发展[N].经济日报,2019-09-11(015).

[24]邓洲.探索制造业服务业深度融合新路径[J].智慧中国,2019(09):53-55.

(作者工件单位:贵州财经大学 大数据应用与经济学院)

本文已收入《中国税收教育研究报告(2020)》